L’EHPAD, un investissement responsable et rentable

Investissement EHPAD : cadre réglementé, démographie porteuse et fiscalité LMNP

Porté par le vieillissement accéléré de la population française et un taux d’occupation structurellement élevé, l’investissement en EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) est l’un des piliers de la location meublée gérée. Encadrement public, bail commercial longue durée et statut LMNP – dont l’exception sectorielle préserve l’intérêt des amortissements – en font un actif défensif et générateur de revenus réguliers.

Mis à jour le 24 juillet 2025

Par Sophie Bequet

6 minutes

Partager

Sommaire

- L’EHPAD, un investissement encadré

- Des ressources identifiées pour les établissements

- L’investissement en EHPAD répond à des critères rationnels

- Découvrez notre offre de résidences EHPAD

- Vers un déficit de structures d’hébergement

- Une offre d’EHPAD inégalement répartie

- Quelles régions privilégier pour investir en EHPAD ?

- Cadre fiscal et rendement de l’investissement en EHPAD

- Conclusion

L’investissement en EHPAD répond à un besoin identifié, celui de la dépendance. Au‑delà des considérations de moralité qui sous‑tendent inévitablement le recours au placement en EHPAD, ces structures collectives pallient l’incapacité des familles à gérer de manière continue la charge du proche dépendant.

L’EHPAD, un investissement encadré

L’ouverture d’un EHPAD est soumise à la délivrance d’une autorisation accordée par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, le ministère délégué chargé des personnes âgées et de l’autonomie, le directeur général de l’Agence régionale de la santé (ARS), le préfet ainsi que le président du Conseil Départemental, après appel à projets. Cette autorisation est complétée par la mise en place d’une convention (ex‑tripartite, désormais intégrée au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) qui réunit le gestionnaire et les autorités de tutelle. Ce contrat, renouvelé périodiquement, décrit les obligations de fonctionnement (qualité des soins, tarification, budget d’exploitation, prestations, indicateurs de contrôle). Les éléments financiers de l’exploitation y figurent.

Ce cadre contractuel constitue un repère – un « label » qualité – pour les familles et un gage de sécurité pour le particulier qui souhaite investir en EHPAD.

Des ressources identifiées pour les établissements

Un tarif hébergement (≈ 60 %) : partie restant à la charge du résident (hébergement, restauration, animation, administration). Des aides peuvent intervenir selon les ressources.

Un tarif soin (≈ 25 à 30 %) : frais médicaux et paramédicaux (personnel soignant, suivi). L’Assurance maladie indemnise directement l’établissement.

Un tarif dépendance (≈ 10 à 15 %) : achats et interventions nécessaires aux actes essentiels de la vie. Cette dépense est couverte par le résident et les aides publiques (allocation personnalisée d’autonomie – APA).

La qualité de la prise en charge fait partie intégrante de la réforme de la tarification : chaque établissement formalise son projet d’établissement et rend compte de ses évaluations internes/externe selon un calendrier réglementaire.

L’investissement en EHPAD répond à des critères rationnels

Une démographie structurellement favorable

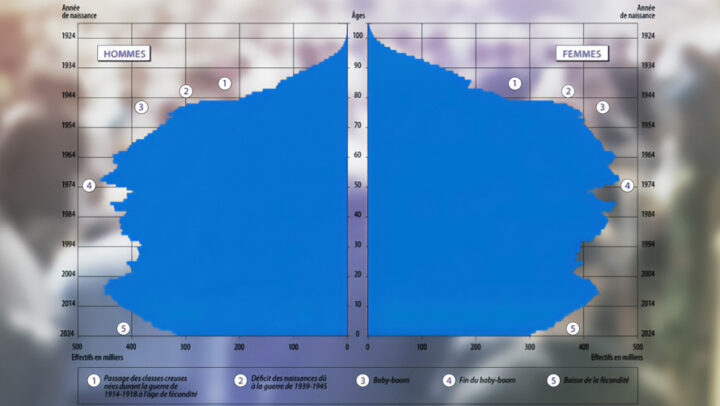

Sur les soixante dernières années, la population française a crû de 40 %. Le nombre des plus de 85 ans est passé d’environ 200 000 en 1950 à plus de 1,7 million aujourd’hui. Selon les projections de l’INSEE, la France devrait compter près de 74 millions d’habitants en 2060 ; les plus de 75 ans atteindraient plus de 16 millions et les plus de 85 ans plus de 5 millions. Plus près de nous, la population des plus de 75 ans aura augmenté de plus de 50 % entre 2015 et 2040. Les plus de 75 ans seront environ 14,3 millions en 2040 (INSEE).

Une réponse indispensable pour les familles

L’offre en EHPAD dits lucratifs, concentrant principalement la grande dépendance, est plus médicalisée que celle disponible dans les structures non lucratives ou les résidences seniors. L’entrée s’effectue plus tard (85 ans contre 79 ans pour d’autres établissements) et la durée moyenne de séjour demeure courte (≈ 2 ans). Neuf résidents sur dix connaissent des troubles physiques et/ou psychiques limitant leurs gestes de la vie quotidienne.

En 2003, 81 % des résidents étaient classés dans les GIR 1 à 4 contre 57 % en 1996… 1 L’EHPAD apporte une solution logistique et médicale à une charge devenue trop lourde pour l’entourage.

Une réponse à l’évolution de notre société

Mobilité professionnelle, éclatement familial, allongement de l’espérance de vie et hausse de l’activité féminine réduisent la disponibilité des aidants. Le maintien à domicile atteint ses limites avec l’aggravation de la dépendance ; l’EHPAD devient alors la structure pivot.

Des ressources financières disponibles

Le patrimoine moyen des générations entrant en dépendance demeure élevé (taux de propriétaires, épargne accumulée) permettant de financer une partie du coût via la vente ou la mise en location de l’habitation principale. Les aides publiques (APA, APL/ALS, aide sociale départementale) complètent ce triptyque avec la solidarité familiale.

Découvrez notre offre de résidences EHPAD

Vers un déficit de structures d’hébergement

En 2011, les établissements pour personnes âgées dépendantes disposaient d’environ 719 100 places réparties sur 10 481 structures. 82 % des personnes dépendantes étaient accueillies en EHPAD, soit près de 590 000 personnes. Pour maintenir le taux d’équipement à horizon 2040, la France aurait besoin de plusieurs centaines de milliers de places supplémentaires (estimations d’observatoires sectoriels). Les délais administratifs (instruction ARS, financement) ralentissent les ouvertures, créant une tension durable et un taux d’occupation historiquement très élevé.

Une offre d’EHPAD inégalement répartie

Les disparités territoriales demeurent fortes : certains départements affichent un ratio de lits pour 100 personnes de plus de 80 ans très inférieur à la moyenne nationale, générant des listes d’attente importantes. Les zones à forte croissance démographique (Île‑de‑France, Rhône‑Alpes/Auvergne, Provence‑Alpes‑Côte d’Azur) concentrent les opportunités d’investissement EHPAD sur le long terme.

Quelles régions privilégier pour investir en EHPAD ?

Le recours à l’EHPAD augmente avec l’âge : 14 % des 87 ans, 26 % des 92 ans et 29 % des 97 ans intègrent une structure médicalisée (INSEE). Les demandes ciblent majoritairement les plus de 85 ans (≈ 57 % selon des études sectorielles). Les bassins à double moteur — densité de seniors + insuffisance d’offre médicalisée — (Île‑de‑France, littoraux méditerranéen et atlantique, grandes aires urbaines) sont à privilégier.

Cadre fiscal et rendement de l’investissement en EHPAD

La majorité des acquisitions en EHPAD se réalisent sous le statut LMNP (loueur en meublé non professionnel) : bail commercial 9 à 12 ans, loyers indexés (IRL/ILC), répartition des charges souvent favorable (articles 605/606 supportés par l’exploitant dans de nombreux baux). Les amortissements comptables (bâti et mobilier) permettent de neutraliser l’impôt sur les loyers pendant de longues années. Depuis la loi de finances 2025, la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus‑value ne s’applique pas à certaines catégories de résidences gérées dont les EHPAD, préservant l’intérêt patrimonial de la détention longue.

Résultat : un couple rendement/sécurité rarement égalé dans l’immobilier géré, avec un taux d’occupation structurellement élevé et une visibilité démographique forte.

Dispositif LMP/LMNP 2026

Abattement jusqu’à 71 %

Percevez des loyers peu ou pas fiscalisés grâce à l’amortissement ou à l’abattement forfaitaire.

Conclusion

Au cours du 20e siècle, le modèle familial a évolué vers des unités plus réduites et mobiles. Conjugué au vieillissement démographique, ce mouvement crée une demande croissante de places médicalisées. L’offre publique ou associative ne peut seule absorber cette vague. L’offre privée d’hébergements en EHPAD constitue donc un maillon essentiel de la prise en charge de la dépendance en France.

Pour l’investisseur, un EHPAD de qualité — exploitant solide, bail équilibré, emplacement pertinent — représente un actif défensif, socialement utile et générateur de revenus récurrents peu fiscalisés. D’où la nécessité d’un audit rigoureux (solidité financière du gestionnaire, clauses du bail, zone de chalandise) avant d’engager des capitaux.

Honorons la vieillesse, puisque c’est le but auquel nous tendons tous, Bion de Boristhène.

Références :

1. Qualification qui permet de classer les personnes en fonction de leur degré de perte d’autonomie. Le GIR 1 correspond à des personnes très fortement dépendantes nécessitant la présence constante de personnel soignant. ↩

2. SENAT, « Étude sur le marché de l’offre de soins ».

3. ATIH, « Enquête de coûts EHPAD ».

4. Observatoire Cap Retraite, « La France face à la pénurie de maisons de retraite ».

5. INSEE, « Projections de population à l’horizon 2060 ».

6. Alain Parant, « Les enjeux du vieillissement de la population », 2005.

7. Assemblée nationale, « La prise en charge des personnes âgées dépendantes ».

8. La Croix, « Les maisons de retraite, un luxe pour les Français ? ».

Dispositifs liés à cette publication :